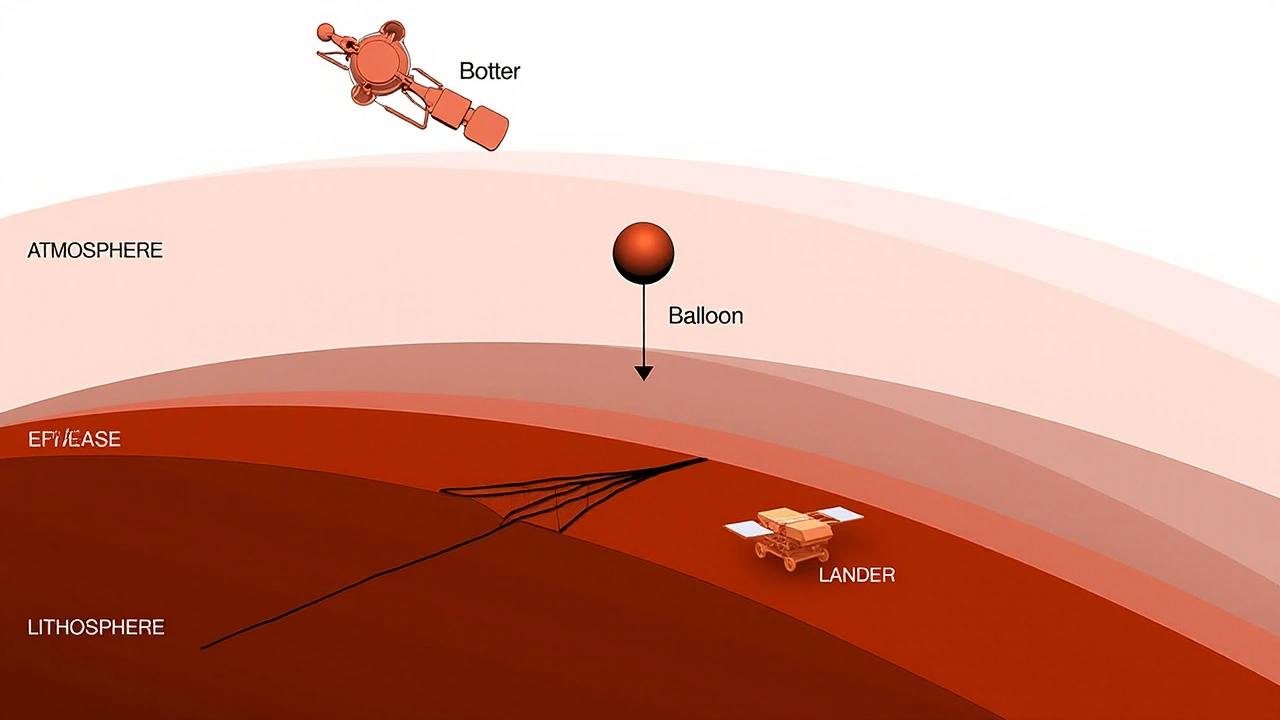

शुक्र ग्रह, सौरमंडल के सबसे रहस्यमय ग्रहों में से एक है। इसकी सतह पर सूरज गर्मी का अत्यधिक स्तर और दबाव हमेशासे विज्ञानियों को वहां भूकंप मापने की संवेदनशीलता की चुनौती देता रहा है। ऐसे में, वैज्ञानिकों ने तीन नवीनतम और अत्याधुनिक तरीकों का विकास किया है जो शुक्र पर भूकंप के संकेतों को पकड़ सकते हैं। ये हैं गुब्बारे आधारित दाब सेंसर, उपग्रह आधारित उपकरण, और भूकंप मापने वाले बेजान यंत्र। इन तरीकों ने आधुनिक विज्ञान में नयी दिशा खोलने का प्रयास किया है।

गुब्बारा आधारित दाब सेंसर

पहला तरीका गुब्बारे पर आधारित दाब सेंसर का उपयोग है। ये सेंसर गुब्बारे में लगे होते हैं और निम्न-आवृत्ति की तरंगे मापते हैं। पृथ्वी पर अध्ययनों ने दर्शाया है कि गुब्बारों से लगे बारोमीटर भूकंप और ज्वालामुखीय विस्फोटों से उत्पन्न वायुमंडलीय तरंगों का निर्धारण कर सकते हैं। शुक्र के मामले में, इन गुब्बारों को उसके तीव्र और संक्षारक वातावरण में रहने के लिए डिज़ाइन किया जायेगा। यह उपाय शुक्र के मध्यम वातावरण में संचालित होते समय कारगर हो सकता है, जहाँ तापमान और दाब ग्रह की सतह की तुलना में बहुत अधिक मानवतापूर्ण हैं।

शुक्र के वातावरण में उर्जा स्थानांतरण

शुक्र की भू-पर्पटी और वातावरण का घनत्व लगभग समान होने की वजह से भूमि से वातावरण में ऊर्जा का स्थानांतरण अधिक कारगर होता है। यह परिस्थिति शुक्र पर भूकंप का संकेत देने वाली वायुमंडलीय स्थिति को 60 गुना अधिक प्रभावशाली बनाती है। यह तरीका सुखदायक हो सकता है क्योंकि यह न केवल ग्रह के आतंरिक संरचना को समझने में सहायक है, बल्कि इससे शुक्र की भूकंपीय गतियों के बारे में भी गहरी जानकारी मिल सकती है।

उपग्रह आधारित उपकरण

दूसरी पद्धति शुक्र की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना है, जो भूकंपीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं। इस विधि में लेज़र अल्टीमेट्री जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो ग्रह की सतह में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। इसका उद्देश्य है कि इन उपकरणों द्वारा शुक्र की भौगोलिक और भूगर्भीय विकृतियों का समग्र अध्ययन किया जा सके।

ग्रह की आंतरिक संरचना का अध्ययन

उपग्रह आधारित उपकरणों से अर्जित सूचनाएँ शुक्र की आंतरिक संरचना को गहरे रूप से समझने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकती हैं। इससे यह पता चल सकता है कि ग्रह की सतह के नीचे कौन सी गतिविघियाँ चल रही हैं और उनके परिणामस्वरूप आंतरिक परतों की गतिशीलता कैसी है। उपग्रह की क्षमता से आंतरिक भंगात्मक क्षेत्रों का आंदोलनों का भी सही तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है।

भूकंप मापने वाले बेजान यंत्र

तीसरी पद्धति में सतह आधारित यंत्रों का प्रयोग होता है। इसमें भूकंप मापने के लिए सतह पर स्थापित किए गए सीज़्मोमीटर शामिल होते हैं जो सीधे शुक्र के सतह पर भूकंपीय तरंगों का मापन करते हैं। हालांकि, इन यंत्रों का जीवनकाल सीमित होता है क्योंकि शुक्र का वातावरण काफी कठोर होता है। इन्हें जटिल परिस्थितियों का सामना करने के लिए बेहद मज़बूती से डिजाइन किया जाता है।

सतह पर सीज़्मोमीटर का प्रयोग

सतह पर मौजूद सीज़्मोमीटर आशा करते हैं कि वे शुक्र के सतह पर घटित हो रही भूकंपीय गतिविधियों को सीधे माप सकें। यह विधि लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती, लेकिन शुक्र की सतह पर भूकंप की गति का अंदाजा लगाने में मददगार हो सकती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि यह यंत्र शुक्र के वातावरण में बने हुए जटिल परिदृश्य का सामना कर सके।

इन तीनों तरीकों का संयोजन वैज्ञानिकों के लिए शुक्र की आंतरिक गतिकी और उसके गठन के रहस्यों को उजागर करने का सुनहरा अवसर बन सकता है। जहाँ गुब्बारा आधारित सेंसर वायुमंडलीय तरंगों का मापन करते हैं, वहीं उपग्रह आधारित उपकरण भु-परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं और भूकंप मापने वाले बेजान यंत्र सीधे भूकंपीय गतिविधियों को मापते हैं। इन सभी तरीकों से शुक्र के बारे में अधिक विवरण जानने का प्रयास किया जा रहा है। यह केवल ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देगा बल्कि हमारी सौरमंडलीय जानकारी को भी विस्तृत करेगा।

Prashant Jain 27.11.2024

सुंदर लेख, पर वास्तविकता से बहुत दूर है। शुक्र पर भूकंप मापना इतना आसान नहीं जैसा यहाँ बताया गया है। वैज्ञानिकों को कठोर वातावरण के लिए विशेष लचीलेपन चाहिए, न कि केवल गैस गुब्बारे। यह लेख थोड़ा अतिक्रमित है।

DN Kiri (Gajen) Phangcho 27.11.2024

भाईयो और बहनो, इस पर चर्चा करके हम सभी को सीखने का मौका मिलता है। हर नया विचार, चाहे अटकल हो या प्रायोगिक, मूल्यवान है। आप सबके योगदान से विज्ञान आगे बढ़ता है; चलिए साथ मिलकर इस विषय को गहराई से समझते हैं।

Yash Kumar 27.11.2024

शुक्र पर भूकंप का पता लगाने की बात सुनकर मुझे लगता है कि हम बहुत ही ऊँची उड़ान भर रहे हैं। जबकि लेख में बताया गया है कि गुब्बारों से दाब सेंसर काम करेंगे, वास्तविकता में उन गुब्बारों की जीवन अवधि बहुत छोटी होगी। फिर भी शोधकर्ता इस बात को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं कि शुक्र की सतह का तापमान 462°C तक पहुँचता है। ऐसे तापमान में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षण भर में नफ़ा-नुकसान का प्रश्न हो जाता है। उपग्रह आधारित लेज़र अल्टीमेट्री का प्रयोग भी कठिन लग रहा है क्योंकि सौर प्रकाश के दागेज में विरूपण बहुत अधिक होता है। लेकिन वैज्ञानिक अक्सर स्याही की तरह अपने सिद्धांतों को चिपकाते रहते हैं। यह बात भी सही है कि शुक्र के दाब की तीव्रता पृथ्वी से दो गुना अधिक है, जिससे कोई भी सेंसर जल्दी ध्वस्त हो सकता है। बेजान यंत्रों का जीवनकाल कथित तौर पर सीमित बताया गया है, पर मैं मानता हूँ कि यह एक और बड़ी बात है। दीर्घकालिक मिशन के लिए हमें न केवल सिलिकॉन बेस्ड सेंसर चाहिए, बल्कि नई सामग्री की खोज भी करनी पड़ेगी। इस विचार के बिना हम केवल सैद्धांतिक रूप में रह जाएंगे। लेख में उल्लेखित प्रत्येक विधि के पीछे बहुत सारा अनसुना जोखिम है। वैकल्पिक रूप से, हम शुक्र की चुंबकीय स्थिरता को मापने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे भूकंपीय गतिविधियों का अप्रत्यक्ष पता चल सकता है। ऐसा डेटा हमें बेहतर मॉडलों की ओर ले जाएगा। अंत में, मैं यह कहूँगा कि इस सामग्री में और अधिक व्यावहारिक परीक्षणों की जरूरत है, न कि सिर्फ अवधारणात्मक बातों की। भविष्य के शोध के लिए यह बुनियादी समझ आवश्यक है।

Aishwarya R 27.11.2024

लेख में वैज्ञानिक तथ्य तो हैं, पर उनकी गहराई नहीं है। शुक्र की सतह पर दबाव इतना अधिक है कि साधारण सेंसर नहीं टिकेंगे। यह जानकारी पहले ही कई अध्ययनों में स्पष्ट है।

Vaidehi Sharma 27.11.2024

बहुत रोचक लेख 😊

Jenisha Patel 27.11.2024

संबंधित विषय पर विस्तृत प्रकाशन, जिसे मैंने अत्यंत सराहा; यह लेख, यद्यपि कुछ तकनीकी विवरणों में संक्षिप्त है, फिर भी मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है, और इस प्रकार वैज्ञानिक समुदाय के लिए मूल्यवान संसाधन बनता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विधियों का तुलनात्मक विश्लेषण, जो यहाँ किया गया है, भविष्य के मिशन योजनाओं में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है, जिससे शोध कार्य अधिक प्रभावी एवं लक्ष्य-उन्मुख हो सकेगा। अंत में, मैं यह प्रस्तावित करता हूँ कि इन तकनीकों के परीक्षणात्मक चरणों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि यह न केवल डेटा की शुद्धता बढ़ाएगा, बल्कि ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में सहयोगी भावना को भी सुदृढ़ करेगा।